![[en]](../inc/lang/en.gif) Accueil

Blog Fornax (& archives)

Nouvelles

Fichiers

Accueil

Blog Fornax (& archives)

Nouvelles

Fichiers

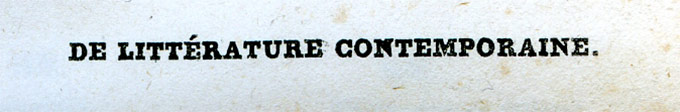

Tous les bipèdes (mâles ou femelles) qui ont un tant soit peu fréquenté les endroits où l’on enseigne l’art de la mise en page ou l’art du livre, ou encore (peut-être) celui de la typographie le savent : il est maladroit, peu recommandé, voire verboten ou strictly forbidden d’utiliser plus de deux caractères différents dans une présentation typographique. Les typographes romantiques n’ont pas dû fréquenter les mêmes écoles, les mêmes lieux d’apprentissage, les mêmes ateliers car ils nous offrent ici un merveilleux contre-exemple à cet enseignement. Voyons les choses de plus près...

Ce Keepsake a été publié en 1832 par Louis Janet (1788-1841), éditeur romantique s’il en fut, et imprimé pour lui par Jules Didot (1794–1871), inventeur des « caractères romantiques » ; les deux faisaient donc bien la paire, romantiquement parlant.

« Mais qu’est-ce qu’un keepsake ? » va se demander le lecteur inculte, le seul parmi tous les lecteurs de ce site — cultivés à domphe et heureux de l’être — à ne pas savoir ce qu’est ce type de livres. Alors pour lui, on va le dire, et le répéter pour les autres qui peuvent joyeusement sauter le passage suivant.

Le keepsake est une pratique typiquement romantique et un emprunt aux Anglais. D’où son nom emprunté aussi à nos voisins d’outre-Manche. Comme quoi, on l’a déjà dit — et ici répété — les mots anglais de notre vocabulaire ne datent pas d’hier. Mais l’emprunt est correct puisque l’acception française est la même que l’acception anglaise et que, flemmards de Français que nous sommes, nous n’avons pas pris la peine d’inventer un mot de chez nous pour dissimuler l’emprunt. Un keepsake (on supprime l’italique puisqu’on sait maintenant que c’est un mot naturalisé français) est un livre-souvenir, un livre-cadeau, que l’on peut offrir aux bipèdes que l’on estime, voire que l’on aime (on est romantique). Il est parfaitement réalisé, techniquement parlant, et imprimé sur du beau papier. Notre exemplaire a des taches de rousseur. Et alors ? C’est très romantique, les taches de rousseur. Qu’on ne vienne pas me dire qu’on n’a jamais été ému ni charmé par quelques taches de rousseur sur les joues d’une jolie femme rousse. Et cela, quel de soit le sexe qu’on a, ou la couleur, ou l’âge ; quelle que soit la religion, ou la vision politique, ou la façon de parler et de s’habiller... ou celle de manger avec ou sans les doigts... je n’y croirais pas ! Le keepsake est illustré de fines estampes — lithographies ou taille-douce sur acier — et est constitué d’un mélange de textes d’auteurs divers. Pour terminer, on a le droit — comme moi — de ne pas être d’accord avec Michel Melot quand il avance que : « Le keepsake, où l’image agréable, typique du romantisme suave et fleuri, sert la plupart du temps de prétexte à un texte souvent insignifiant, est en quelque sorte une déviation de l’idée du livre. » Le keepsake est un livre à part entière, et mélange n’est pas synonyme d’insignifiance. À ce titre, les anthologies et les ouvrages à plusieurs auteurs, les Anas ne seraient pas des livres mais des déviations par des chemins de traverse parce que la route du livre authentique est trop encombrée ?

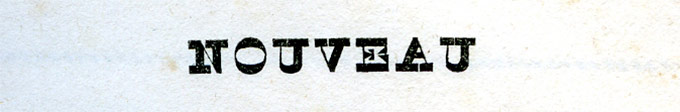

Voyons maintenant cette page de titre. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle est composite. Pas moins de six caractères différents, et huit corps. Sans compter la marque de Janin qui est à mettre à part. Elle ressort plus de l’image, à l’instar des marques d’imprimeurs des 15e et 16e siècles, que de la typographie à proprement parler. Page de titre composite, certes, mais elle a son unité malgré les apparences : toutes ces fontes proviennent de la fonderie de Jules Didot, l’imprimeur du keepsake (pour en savoir plus sur Jules Didot et son père Pierre, ainsi que sur tous les autres Didot de cette époque, voir le texte merveilleusement bien documenté de Jacques André dans l’Histoire de l’écriture typographique, le XIXe siècle français, p. 92-135). Pour s’assurer de cette unité de catalogue, on pourra aussi consulter la planche no 25 des Spécimens de caractères de Firmin et Jules Didot, réunis par André Jammes et publiés aux Éditions des Cendres en 2002.

Aucun des caractères de cette page de titre n’a de nom à lui, comme on en attribue à nos caractères contemporains, ou aux versions contemporaines des caractères anciens qui n’avaient pas de nom, mais on peut leur attribuer un nom de famille, ou de sous-famille. Rien que pour embêter les tenants maniaques et irréductibles de la classification Vox-Atypi, on va utiliser ici la classification Thibaudeau.

Avec ce « NOUVEAU », nous avons affaire à une classique Italienne, optant pour le parti-pris surprenant (et moche, opinion toute personnelle) d’inverser les valeurs classiques des pleins et des déliés (Thibaudeau, La Lettre d’imprimerie, t. 2, p. 432-434).

Ce « KEEPSAKE », caractère fantaisie s’il en est, est un Didot éclairé, en relief, avec projection azurée des ombres. Tout un programme !

Nous avons affaire, avec ce « FRANÇAIS », à un Égyptienne noire ombrée de blanc. Ombre portée à gauche pour cette ligne, ombre portée à droite pour la précédente... la page de titre de ce livre est si tellement éblouissante qu’on ne sait plus d’où vient le soleil.

Un « Souvenir » en Gothique pour ne pas oublier que les premiers livres typographiés en occident l’ont été dans cette famille de caractères.

Une Égyptienne toute simple, et un peu grasse pour cette ligne. Rien à dire de plus.

Deux corps d’un Didot on ne peut plus classique, puisque gravé et fondu par un Didot.

Ce que confirme la signature de l’imprimeur située au dos de la page de faux-titre. Les caractères de cette page de titre seront repris alternativement pour les différents titres intérieurs. Un autre caractère, non présent sur cette page de titre, sera utilisé pour les titres intérieurs : une curieuse Égyptienne en romain, au A penché vers la gauche comme pour une italique.

Ne reste plus qu’à se poser une dernière question. Est-ce en voyant ce que les imprimeurs romantiques faisaient de la mise en page typographique que la règle des « deux caractères, pas plus » est née ?

Document généré en 0.01 seconde